清水鎮大楊油庫歷史建築保存與再利用

建築系助理教授 徐慧民

台中縣清水鎮大楊油庫,一座屹立在山海之際的油槽,為台灣中部地區目前僅存的一座廢棄油槽,呈現著戰爭工業遺跡的浪漫主義情調。當時興建的主要用途是為了提供美軍在越戰期間戰機的用油所需而建。在當時的政治條件下,美軍以協防台灣的軍事支援為由,致使台灣的鄉鎮土地上,興建出不少如同大楊油庫般的軍事設施,在如此脫離地區生活與產業條件下而生的地景現象,在歷經風霜而艱難的保存後,除了替時代留下了重要見證,更替未來保存了深刻的反思與警惕空間。

當記憶在土地上生根時,任何可茲於悲歡離合的象徵,都將建構共同的集體認同關係。「大楊油庫」這件象徵物品(symbolic goods)紀念的核心不是物品的本身,而是象徵符號帶來的感覺(sense),其感覺存在的意義有二方面,一是想像、互動與會意(sense making)之形相直覺式的空間美學(aesthetic),另一方面則是大楊地區社區居民的集體意識,包含有過去之記憶(memory)、現在之認同(identity)與未來之願景(vision)。

民國55年3月20日,位於大楊地區肇建於日治時期的公館機場更名為清泉崗機場,油庫也於同年興建完成,油庫所在約16公頃的民間徵收土地,並於次年發放補償金。引用抗日名將邱清泉將軍之名命名本機場,就像是這些巨大鐵桶直接植入,成為居民田中農事工作的佈局背景,清泉先生的功過事蹟如何?美越戰事對於世界局勢的影響又如何?莫奈何!聚落雖然支離,記憶反而更加凝結於集體認同之中。

本人主持之「清水鎮大楊油庫歷史建築保存與再利用」為本校92學年度建教案,藉由歷史文獻、圖面及相關影像資料之彙整與蒐集,對於清水鎮大楊油庫直至海岸線之相關設施及該大楊地區之歷史沿革、形貌變遷、地緣產業等內容進行調查及分析研究;經由大楊油庫的實地測量與訪談、觀察等工作,建立大楊油庫的建築圖集及文字、影像檔案,是為未來修復及再利用設計等基礎資料,期以多面向之專業整合,發展未來永續經營之活化意圖;針對儲油槽現階段保存與未來再利用機能的導入,提出建立近程、中程、遠程之修復與再利用方向之建議,「再利用」並非公式化的循環再生,也非一成不變的古董式保存,當舊有空間的歷史記憶與存在的空間意象,經空間與時間的重合,加上居民意識的凝結和參與的熱情,期待以「人」的活動軌跡,重塑新的空間氛圍,為記憶中的空間,延續新的生命律動,達到「永續經營」的目標。

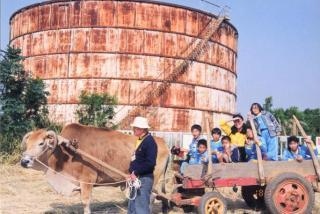

清水大楊國小學童坐牛車遊油槽,為大楊油庫建築再利用的旅遊賣點。